分離発注方式で建築コストを合理化

工務店と直接契約する代わりに、木工事や基礎工事、電気工事、水道工事などを実際行う専門工事業者に発注して、中間マージンを省きます。照明器具をはじめキッチンや浴室、トイレなどの住宅設備の他、様々な建材を商社から直接購入します。

以下に発注方式の違いを図解します。

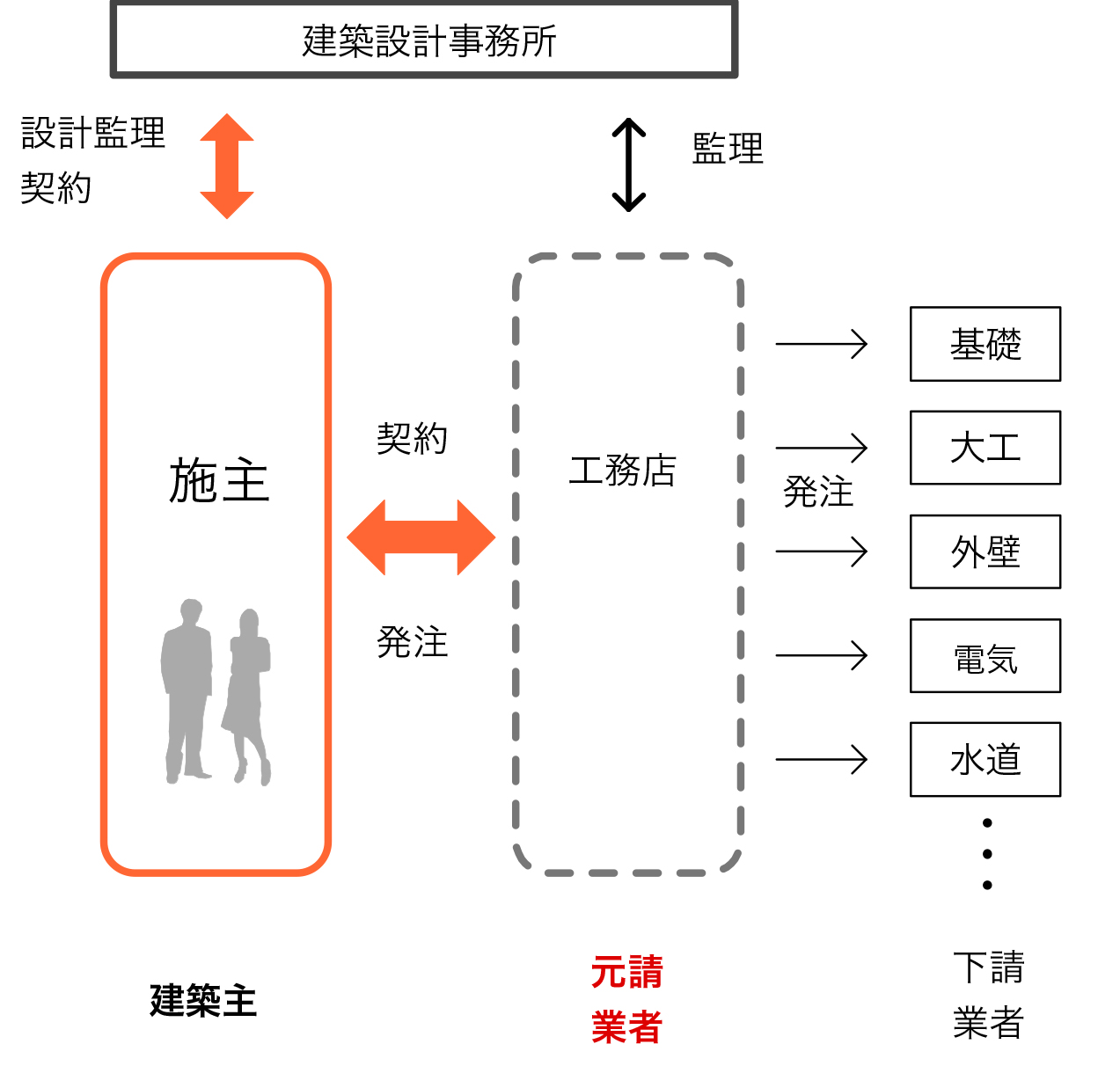

□一般的な発注方式(工務店と直接契約)

施主は工務店と一括で工事請負契約を結びます。元請の工務店は実際に工事を行う専門工事業者に各工事を発注します。この場合建築設計事務所は図面通りつくられているかを監理します。

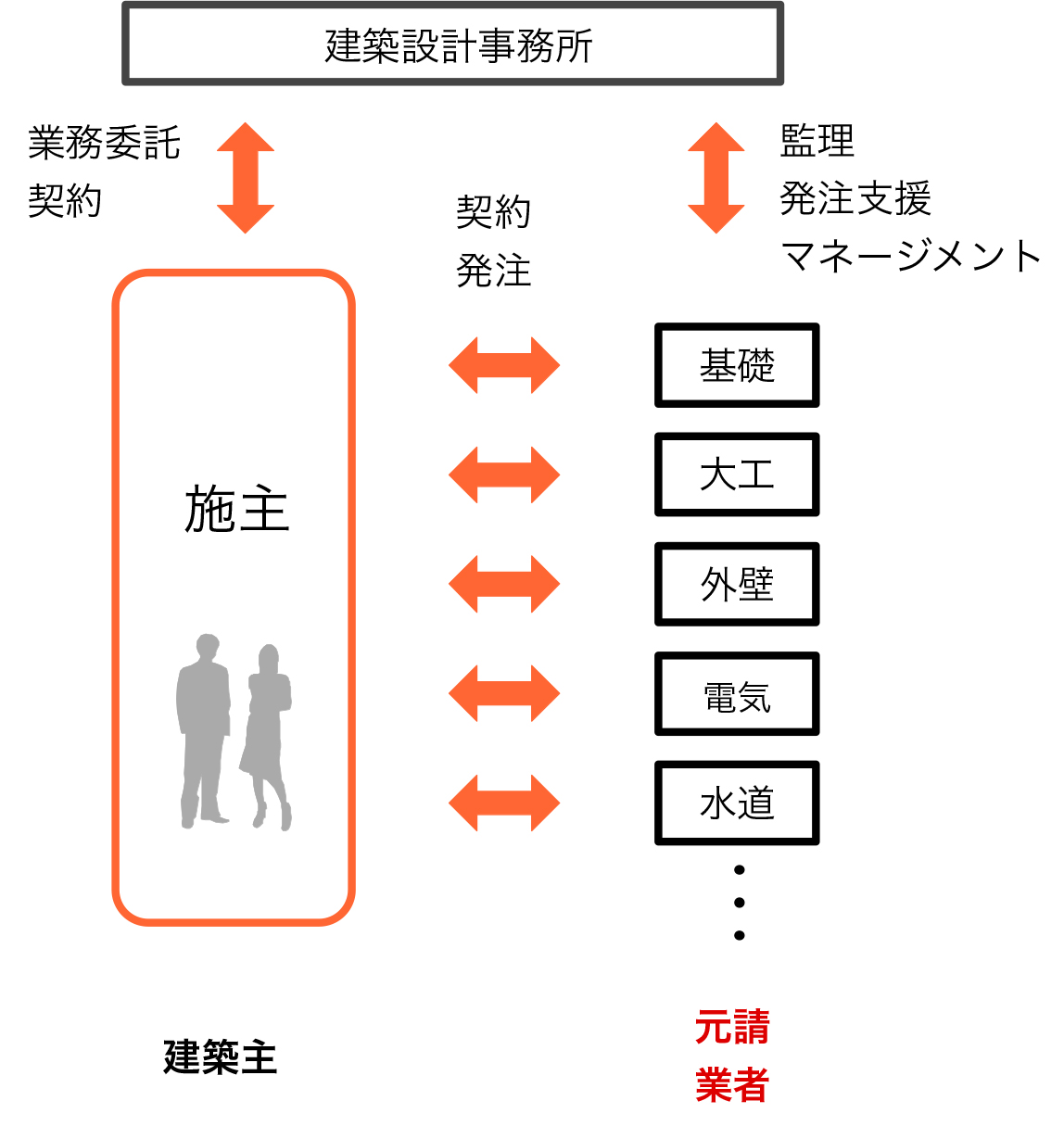

□分離発注方式

各専門工事業者が各工事の元請となります。建築設計事務所は一般的な発注方式の役割に加え、工事の取りまとめや工程管理、予算管理などのマネージメントを施主の代わりに行います。

□分離発注のメリット

・工事コストが明確でコストダウン

各工事業者の見積もり明細が実際に工事に必要なコストとなります。そうする事により中間マージンが省かれ、コストダウンが可能となるのです。見積もりの具体的な作業は建築設計事務所が行います。

・施主支給が可能

こだわり建材を現場で取り付けてもらう施主支給が可能です。支給に際して注意すべきポイントはいくつかありますが、建築設計事務所がフォローします。

・出来高に対して支払う

工事が終了した分だけ段階的に支払います。そのため前払いをしたのに工事が進まない、などのリスクがありません。毎回の請求内容は建築設計事務所がチェックして施主に提出します。

・施工者の顔が見える

一般的な発注方式ではどのような職人さんたちが工事をしているのか、わかりにくい。一方分離発注では実際に工事を行う専門工事業者に直接発注するため、職人さんたちの顔がみえます。住宅は「買う」よりも「つくる」という意識のある施主にはお勧めの方式と言えるでしょう。

■分離発注のデメリット

工務店やハウスメーカー等のブランドが付かない

「○○シリーズの家」という商品ではありません。ブランドにこだわる方にはお勧めしません。

支払いが煩雑となる

毎月に複数業者への支払いとなりますので、振り込みを銀行窓口やATMで行う場合は煩雑になります。そのため分離発注の場合はネットバンキング利用をお勧めします。また住宅ローンを利用する場合は、金融機関に仕組みを説明し十分に打ち合わせるのに通常よりも時間がかかる場合があります。(実際は何例も融資実績があります)

建築設計事務所の技量に左右される

分離発注の現場マネージメントは、多くの知識や経験が必要となります。そのため出来映えや工程が建築設計監理者の技量に左右されると言えます。

規模や工法により難しい場合がある

大規模や難しい工法の場合は対応が煩雑で現場に常駐するのが望まれます。そのため小規模の建築設計事務所では対応が厳しくなる可能性があります。

トラブルの窓口が一つでない

入居後のトラブルが生じた場合、原則トラブルの原因になった工事を請け負った専門工事業者が窓口となります。そのため原因を突き止めるのに時間がかかる場合があります。

(実際は建築設計事務所が窓口となり、原因を確認して該当する専門工事業者へ指示を出しています)